|

EVANGELIO: Seis días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos; brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia; escuchadle». Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra, sobrecogidos de gran temor. Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis miedo». Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos» (Mt 17, 1-9). |

Todo bautizado recibe consolaciones, como estímulo a la perseverancia

en el servicio a Dios.

Mons. João Clá Dias, EP

La inmensa felicidad del Paraíso Celestial

San Pablo declara a los Corintios haber sido arrebatado al Cielo en cierto momento de su vida, y haber oído allá palabras imposibles de transmitir y menos todavía de explicar: “…fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que el hombre no puede decir” (2 Cor 12, 4).

De hecho, para los místicos se vuelve difícil exteriorizar sus experiencias interiores, por lo cual podemos comprender que a san Pablo le faltaran términos de comparación para describir lo que había sucedido con él, ya que, según lo dicho antes por él mismo, “ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman” (1 Cor 2, 9).

Esta maravilla nos espera al momento de ingresar a la vida eterna, y debió ser un motivo considerable para la perseverancia de san Pablo hasta el momento de su martirio, pese a que entonces sólo viera reflejos del Absoluto que hoy contempla cara a cara.

Consideremos en profundidad –hasta donde puede llegar nuestra inteligencia fortalecida por la fe– cuál será la esencia de nuestra felicidad cuando ingresemos en la visión beatífica.

Visión beatífica y conocimiento de Dios a través de las criaturas

Según Sto. Tomás de Aquino, todos los seres creados por Dios podrían haber sido superiores a excepción de tres: la humanidad de Cristo, por estar unida hipostáticamente a la persona del Hijo; la Virgen Santísima, por ser Madre de Dios; y la visión beatífica, por tratarse de la visión del propio Dios.1

San Pablo afirma que nuestro conocimiento en las circunstancias actuales es imperfecto, pero “cuando llegue el fin desaparecerá eso que es imperfecto” (1 Cor 13, 10). Y aclara todavía más esa idea valiéndose de esta comparación: “Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; cuando llegué a ser hombre dejé como inútiles las cosas de niño. Ahora vemos por un espejo y obscuramente, entonces veremos cara a cara” (1 Cor 13, 11-12).

Tan rico fue el universo teológico que san Pablo recibió del propio Cristo, que a veces en sus epístolas las tesis de sustancia preciosa se quedan entrelazadas a otros temas. En concreto, ésta es una de ellas. De hecho nuestro conocimiento es imperfecto puesto que, ya sea en el campo natural de la pura inteligencia, o en lo sobrenatural mediante la virtud de la fe, e incluso en el de la profecía, hay una nota común: la elaboración subsiguiente realizada en base a conceptos creados y con el esfuerzo de abstracción.

Por el contrario, al ver a Dios cara a cara, la fe redundará en visión y por ende se desvanecerá todo conocimiento abstracto.

“Ahora vemos por un espejo…”, o sea, por medio de un instrumento: solamente conocemos a Dios porque “desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las criaturas” (Rom 1, 20). Gracias a este contacto directo con las criaturas podemos elaborar otros motivos y principios a través de la propia fe, utilizando conceptos creados. Por eso nuestro conocimiento es oscuro, y por lo mismo, imperfecto. Pero cuando lleguemos al fin tendremos un conocimiento inmediato, claro y total de Dios, si bien no podamos conocerlo totalmente.

La felicidad del ser inteligente: el ejercicio de sus facultades

Tal vez entendamos aún mejor esta cuestión si seguimos el pensamiento de Sto. Tomás de Aquino.2

Según el Doctor Angélico, el deseo de felicidad del ser inteligente lo mueve a buscar su propia perfección, ejercitando sus facultades más elevadas. Esto se verifica hasta en lo concerniente a los sentidos, y por eso comprobamos que el ojo se regocija al ver y el paladar, al saborear.

En consecuencia, la inactividad forzada de los mismos representa un tormento.

Ahora bien, la felicidad del ser inteligente también se verifica en el ejercicio de sus facultades. Dicho ser será tanto más feliz mientras más nobles sean dichas facultades y más hermoso y elevado el objeto sobre el cual se aplican. Sin duda que, naturalmente hablando, en el hombre no hay nada más excelente que su inteligencia y nada puede superar la suprema verdad que es el propio Dios.

Por tanto, en la inagotable y siempre renovada visión beatífica es donde el hombre encuentra la plenitud de la felicidad, extensiva a todos sus apetitos legítimos, como por ejemplo el deseo de gobernar: “y reinarán con él…” (Ap 20, 6); o la necesidad de bienes: “Todos los bienes me vinieron juntamente con ella, y en sus manos me trajo una riqueza incalculable” (Sap 7, 11).

“Pues por la momentánea y ligera tribulación nos prepara un peso eterno de gloria incalculable” (2 Cor 4, 17).

Amor: la búsqueda incesante de Dios

Dígase lo mismo sobre la voluntad, porque en el Cielo veremos claramente a Dios, cara a cara, como compendio de todo bien, tal como enseña Sto. Tomás: “La beatitud es un bien común perfecto, y no otra cosa significó Boecio al decir que es ‘un estado perfecto consistente en la suma de todos los bienes’, que es lo mismo que decir que el bienaventurado se halla en estado de bienestar absoluto”.3

Y en seguida aclara todavía más el concepto: “La beatitud perfecta […] reúne en sí el conjunto de todos los bienes por la estrecha unión que implica con la fuente universal de todos ellos, y no porque tenga necesidad de determinados bienes particulares”4. Eso nos permite comprender por qué algunos santos experimentaron un carga mística de amor tan grande, que casi llegaron al desfallecimiento.

Quizás podamos hacernos una idea mejor de la inmensidad y plenitud de nuestra voluntad en el Cielo, si analizamos la razón del movimiento de nuestro amor hacia las criaturas en esta tierra. Sin darnos cuenta, por tanto, y casi siempre de manera implícita, cuando amamos, estamos buscando un reflejo de Dios existente en estos o aquellos objetos de nuestro amor 5. Teniendo esto delante de nuestra mirada, podemos preguntarnos: ¿cuál será nuestra felicidad en el Cielo al depararnos con el propio Dios cara a cara?

Gozo: posesión del bien deseado

De tal visión de Dios cara a cara y de tal amor recíproco entre él y yo redundará un gozo eterno e indescriptible, porque cuando me hago dueño de un objeto que siempre he deseado intensamente, logro ser feliz. En tanto no me pertenece, me consumo por obtenerlo; al recibirlo como propiedad definitiva, descanso y me regocijo en él. La felicidad consiste en esto. Cuanto mejor sea el objeto y mayor su duración, dará origen a una dicha proporcionalmente más intensa.

El ser humano, en la esencia de su espíritu, es específicamente inteligencia y amor. En el Cielo, el deseo de conocer se satisface de forma plena en la visión de la Verdad, la Bondad y la Belleza, es decir, del propio Dios. Y el ansia de amar y ser amado se aplaca por entero, porque no solamente amaremos a Dios, sino que tendremos la conciencia y la experiencia de todo el amor que él nos tiene, además de contemplar eternamente aspectos nuevos del Ser Absoluto e Infinito, añadiéndose la convivencia insuperable junto a Jesús en su santísima humanidad, la Virgen María, nuestra Madre, los ángeles y los santos.

¿Qué es el Cielo?

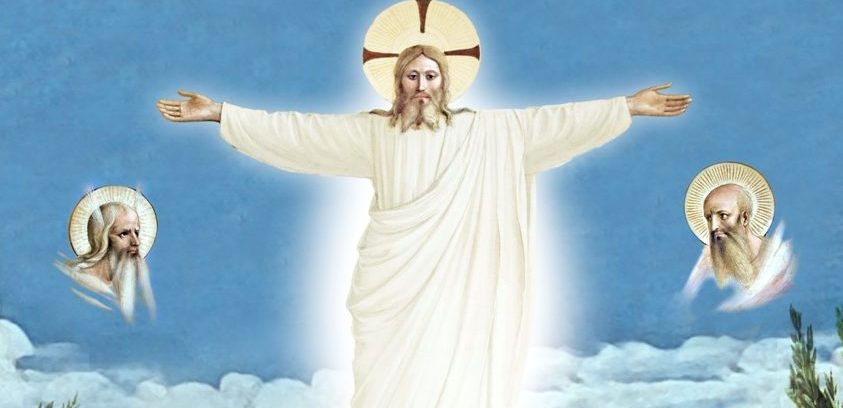

Esto es el Cielo, “el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha” 6; y ésta es la gloria que resplandece en el Tabor, en la transfiguración del Señor.

Los tres apóstoles vieron manifestarse ante ellos la claridad de su Alma y de su Cuerpo para animarlos, de cara a la gloria final, a recorrer el espinoso y dramático camino del calvario, y aceptar con fortaleza de alma el martirio futuro en el epílogo de sus vidas.

Analicemos con este trasfondo el Evangelio del Segundo Domingo de Cuaresma.

La Transfiguración del Señor

Seis días después tomó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte, a un monte alto.

San Lucas habla de ocho días. Será más fácil comprender que esta dis crepancia sólo es aparente, si tomamos en cuenta que un evangelista considera el día de la partida y el de la llegada, mientras que Mateo solamente se refiere a los intermedios, como explica san Jerónimo 7. El “después” toma como referencia la escena de la confesión y el primado de Pedro en Cesarea. Desde allí marchan hacia el monte Tabor, que dista aproximadamente 80 Km, situado en los confines de Galilea y de Samaria. El Divino Maestro se complacía con la altura de las montañas, en donde solía prodigar sus grandes misterios.

En este caso concreto eligió el Tabor para simbolizar quizás la necesidad de elevar nuestros corazones por encima de las cosas de este mundo, y así entregarnos más fácilmente a la meditación de las verdades eternas para sacarles todo su provecho, como dice san Remigio: “En esto nos enseña el Señor que es preciso, para todo el que desea contemplar a Dios, no estar encenagado en los bajos placeres, sino levantar su alma a las cosas celestiales mediante el amor de las cosas superiores; también a sus discípulos, les enseña que no deben buscar la gloria de su beatitud divina en las regiones bajas del mundo, sino en el reino de la bea titud celestial. Y son llevados separadamente, porque todos los santos están separados con toda su alma y por la dirección de la fe de toda mancha, y serán separados radicalmente en el tiempo venidero: o también porque muchos son los llamados y pocos los elegidos” 8.

Los comentarios se multiplican a propósito de la razón por la que Jesús eligió a esos tres apóstoles para gozar la convivencia gloriosa del Señor.

Salta a la vista un motivo claro e inmediato: éstos verían más de cerca las humillaciones sufridas por el Salvador. También era fundamental la existencia de algunos testigos de la gloria de Jesús para sostener a los apóstoles en sus tentaciones durante la prueba de la Pasión.

Apartarse de las criaturas es condición indispensable para entrar en contacto con Dios, y más todavía para verlo.

El fulgor esplendoroso del alma de Cristo

Y se transfiguró delante de ellos; brilló su rostro como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.

¿En qué consistiría esa transfiguración? Es evidente que los apóstoles no vieron la divinidad del Verbo de Dios, inaccesible a los ojos corpóreos.

Apenas vislumbraron una chispa de los fulgores de la verdadera gloria de la humanidad sagrada de Jesús. Probablemente, no vieron nada más que el don de la claridad que gozan los cuerpos gloriosos.

Recordemos la preferencia del Salvador por la noche para rezar, razón por la cual este acontecimiento debió suceder después de ponerse el sol, en medio del silencio de la naturaleza, porque también así se manifiesta Dios cuando hacemos callar en nuestro interior el bullicio de las criaturas y buscamos las luces de lo alto, tras haber apagado las de aquí abajo.

“Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su potencia” (Ap 1, 16), es decir, rayos de luz salían de su Faz Sagrada y se esparcían a buena distancia. Sin dejar de ser la misma fisonomía, pero ya sin poseer connotaciones terrenas, se volvió radiante de brillo y esplendor, con plena vitalidad y dulzura. Podemos imaginarnos su grandeza cuando venga a juzgar a vivos y muertos en el fin de los tiempos, toda vez que su rostro será muchísimo más brillante en esa ocasión.

Al arte humano, por más refinado que sea, le resulta difícil superar ciertas bellezas provenientes de las manos de Dios. Por encima de éstas existen las maravillas de la gracia, que sobrepasan todos los límites. Así debieron ser las vestimentas de Jesús durante su transfiguración, por cierto muy distintas de las que nosotros usamos en estos caminos que acaban en la muerte. Esta refulgencia de las ropas de Jesús era el pálido reflejo de la gloria de su Alma adorable, bienaventurada por la gracia de unión y por encontrarse en la visión beatífica desde el primer instante de su creación.

Cuánta ilusión despiertan a veces nuestros sastres, costureras y modistas, cuando logran un cierto éxito con sus habilidades y encubren defectos de un cuerpo concebido en el pecado y tiznado por él. En tales casos, la ropa acaba por rectificar las líneas torcidas de la naturaleza. Durante la Transfiguración todo fue diferente; la pulcritud del alma de Cristo revistió su naturaleza humana perfectísima.

Fue la gloria interior que se volvió explícita a la mirada de quien tuvo la felicidad de estar en el Tabor en aquel momento.

El poder sobre la muerte y la vida

En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él.

Si la fe de los apóstoles necesitara una confirmación testimonial, ahí estaban los máximos representantes –uno de la Ley y el otro de los Profetas– adorando a Cristo Jesús. Íntimamente ligados al Mesías, cumplían de manera soberana las exigencias jurídicas para la autenticidad de un testimonio absoluto. Termina la ley, se cumplen las profecías. Que toda la creación se postre a los pies del Prometido de las naciones.

Estos dos grandes personajes aparecen en la Transfiguración del Señor, según asegura san Juan Crisóstomo, “para que supiesen que Él tenía poder sobre la muerte y sobre la vida; por esta razón presenta a Moisés que había muerto, y a Elías que aún vivía” 9.

Papel de las consolaciones en la vida

Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: «Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, haré aquí tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías».

Pedro será confirmado en gracia solamente en Pentecostés; hasta entonces, su locuacidad le confiere el mérito de la fe en la divinidad de Jesús (Cf. Mt 16, 16; Mc 8, 29; Lc 9, 20) o el demérito de la promesa temeraria de jamás romper su fidelidad (Cf. Mt 26, 33-35; Mc 14, 29; Lc 22, 33; Jn 13, 37) o la negación en la casa del Sumo Sacerdote (Cf. Mt 26, 69-74; Mc 14, 66-72; Lc 22, 55-60; Jn 18, 25-27). En el Tabor, imbuido de una alegría desmedida, quiere perpetuar la felicidad. Pedro no estaba todavía lo suficientemente instruido por el Espíritu Santo para saber que la Tierra no es el ambiente para la dicha permanente. No tenía noción de que las consolaciones son auxilios pasajeros que Dios concede para estimularnos en su servicio y para sufrir por él.

“Yo y el Padre somos uno”

Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió, y una voz desde la nube dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia; escuchadle».

En las Escrituras Sagradas aparece a veces una u otra nube para simbolizar la presencia de Dios y su teofanía. El Éxodo la menciona en varios pasajes como señal sensible de la manifestación divina: “la gloria del Señor se apareció en forma de nube” (Ex 16, 10); “y una vez entrado Moisés en la tienda, bajaba la columna de nube […] Todo el pueblo veía la columna de nube detenida a la puerta de la Tienda” (Ex 33, 9-10); etc.

No cabe duda que la voz del Padre es la que proclama: “Este es mi Hijo”. Y de hecho, analizando en profundidad, solamente Jesucristo reúne los requisitos del Hijo perfecto. Posee la misma sustancia del Padre de manera tan plenamente cabal que constituye una sola y misma cosa que éste: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30) Por tanto, es igual al Padre: “Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14, 9).

En sus dos naturalezas, Cristo es la Palabra que manifiesta el Padre: es el “resplandor de su gloria e impronta de su sustancia” (Heb 1, 3) en calidad de Dios. Por otro lado, también lo hizo a través de su humanidad: “He manifestado tu Nombre a los hombres que tú me has dado tomándolos del mundo” (Jn 17, 6).

Además, tuvo una obediencia insuperable: “No se haga mi voluntad, si no la tuya” (Lc 22, 42); “Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado” (Jn 4, 34); “Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Flp 2, 8). Siempre con total sumisión, imitándolo en todo: “El Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre: lo que hace él, eso también lo hace igualmente el Hijo” (Jn 5, 19).

Si bien somos verdaderos hijos de Dios, como nos asegura el Salmista – “¡Vosotros, dioses sois, todos vosotros, hijos del Altísimo!” (Sal 81, 6)–, lo somos por misericordiosa adopción. El Hijo de Dios por naturaleza no es más que uno solo: “El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es Verdadero” (1 Jn 5, 20).

[…]amado, en quien tengo toda mi complacencia […]

Cuando amamos algo, buscamos una bondad que preexiste en ese algo, como reflejo del mismo Dios. La eficiencia de nuestro amor no llega al grado de producir la bondad en los objetos que amamos. El amor de Dios, en cambio, según Sto. Tomás de Aquino, es tan rico que introduce la bondad en los seres que ama. Es la Bondad en esencia y la difundió entre todas sus criaturas.

Sin embargo, aquí afirma que el Padre colocó “toda” su complacencia en su Unigénito, tal como nos lo declara san Juan: “El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en su mano” (Jn 3, 35). Por tanto, al colocar todo su amor en él, puso también toda su bondad.

[…] “escuchadle”.

Ahí estaba el propio Moisés, que antaño había dicho al pueblo elegido: “El Señor tu Dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis” (Dt 18, 15). A él, más tarde, se asociaría la voz de otro maestro: Elías.

Los maestros del Antiguo Testamento eran auténticos cuando pretendían anunciar al Mesías venidero o a su doctrina. Lo mismo debe decirse respecto de todos los que vinieron después de Cristo: serán verdaderos maestros en la medida que aprendan y transmitan la doctrina del Divino Maestro, tal como él mismo afirmó: “uno solo es vuestro Maestro” (Mt 23, 8). No enseña como un profesor común que persigue ilustrar a sus alumnos por medio del puro raciocinio; Jesús se basa en su conocimiento, por ser la Sabiduría infinita, y en su autoridad de Hijo de Dios, y por eso exige nuestra fe. Su vida nos proporcionó a cada paso los suficientes motivos para creer en él. Es un deber de nuestra parte creer en su palabra, imitar sus ejemplos, practicar su ley, etc.; en esto consiste la obediencia a la orden del Padre: “escuchadle”.

La fragilidad humana frente a la gloria de Dios

Al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra, sobrecogidos de gran temor.

La voz del Señor toca a fondo el corazón de los inocentes, tal como se dio con Pedro en la barca o con Tomás en el cenáculo: caen rostro en tierra.

Sobre los malos, su efecto es muy diferente: caen de espalda, tal como los soldados que fueron a arrestar a Jesús en el Huerto de los Olivos.

San Jerónimo procura explicar las razones de esta caída de los apóstoles: “Por tres causas cayeron aterrados de miedo: porque comprendieron su error; porque quedaron envueltos en la nube luminosa, y porque oyeron la voz de Dios cuando les hablaba. Y no pudiendo soportar la fragilidad humana tan grande gloria, se estremece con todo su cuerpo y toda su alma, y cae en tierra: porque el hombre que no conoce su medida, cuanto más quisiere elevarse hacia las cosas sublimes, más se desliza hacia las bajas” 10.

Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: «Levantaos, no tengáis miedo».

Aparte de la omnipotencia de su presencia y de su voz, Jesús quiso tocarlos con su propia mano. Este hecho recuerda el trecho de Daniel: “Me tocó su mano y me levantó” (Dan 10, 10).

Así les quedó en evidencia que tal fuerza partía de Jesús y no de la naturaleza de ellos.

Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo.

Desaparecen de sus ojos la Ley y los Profetas. Ahora entienden experimentalmente que Jesús es el esperado de las naciones.

Después de la contemplación es necesario dedicarse a la acción

Y cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre haya resucitado de entre los muertos».

Las alegrías se acaban incluso en las alturas del Tabor, como siempre sucede en esta tierra de exilio. Es necesario que bajen del monte todos aquellos que, además, están llamados a la vida activa. Después de haberse enriquecido con las gracias de Dios por medio de la contemplación, es preciso abrazar las penosas tareas de la predicación y de la caridad. Y no debían decir nada a nadie, “porque si se divulgaba en el pueblo la majestad del Señor, este mismo pueblo se opondría a los príncipes de los sacerdotes, e impediría la pasión, y de este modo sufriría retraso la redención del género humano” 11.

Conclusión

“Soy yo demasiado grande y mi destino demasiado noble para que me constituya en esclavo de mis sentidos” 12. A esa conclusión llegó Séneca por la mera elaboración filosófica, sin haber tenido la menor revelación acerca de nada análogo a la Transfiguración del Señor.

En el Tabor, Jesucristo va muchísimo más allá: con su divina pedagogía, nos hace conocer una parte de su gloria en los reflejos de la claridad propia a su cuerpo después de la resurrección. Pálido ejemplo de lo que veremos en el cielo, como fruto de los méritos de su Pasión, de los fulgores de su visión beatífica y de la unión hipostática. Como objetivo inmediato, quiso fortalecer a sus discípulos para que asumieran con heroísmo las tristes pruebas de su Pasión y Muerte, al margen de la manifestación de su divinidad. Pero no estaba ajeno a sus designios divinos el dejar consignado para la Historia cuáles son las verdaderas y reales alegrías reservadas a los justos post mortem.

En contrapartida, el demonio, el mundo y el pecado nos prometen alegrías con aires de absoluto. No obstante, su goce casi siempre es fugaz y seguido por una amarga frustración; además, al término de esta vida seremos arrojados en el fuego eterno como castigo, si acaso no existió de parte nuestra un arrepentimiento verdadero, propósito de enmienda y la obtención del perdón de Dios.

En el Tabor la voz del Padre proclama: “escuchadle”. Esta recomendación se dirige sobre todo a nosotros, bautizados, puesto que somos hijos adoptivos de Dios, y por lo mismo, ya pasamos por una inmensa transformación cuando ascendimos al orden sobrenatural, dejando de ser exclusivamente puras criaturas. Sin embargo, cuando penetremos en el orden de la gloria se dará otra transformación, ya que seremos como él es ahora. Es para llegar allá que Cristo nos invita a acometer las asperezas de los primeros pasos en el camino de la virtud, para que a continuación la paz de alma nos sostenga, y finalmente seamos transfigurados en lo alto del Tabor eterno.

El Cielo, por sí solo, es una enorme manifestación de la bondad de Dios, un riquísimo tesoro de felicidad prometido por él y un poderoso estímulo para aceptar con amor las cruces durante nuestra existencia terrenal. Confiemos en esa promesa basándonos en las garantías de la Transfiguración del Señor y pidamos a la Madre de la Divina Gracia que bondadosamente nos preste auxilio con los recursos sobrenaturales, para llegar incólumes, decididos y seguros al buen puerto de la eternidad: el Cielo.

1) AQUINO, Sto. Tomás de – “Suma Teológica” I, q. 25, a. 6 ad 4.

2) Idem, “Suma contra los Gentiles” 1.1, c.100.

3) Idem, “Suma Teológica” I-II, q. 3, a. 2 ad 2.

4) Idem, ibidem, I-II q. 3, a. 3 ad 2.

5) Idem, ibidem, I q. 44 a. 4 ad 3.

6) CIC § 1024.

7) AQUINO, Sto. Tomás de – “Catena Aurea”.

8) Idem, ibidem.

9) Idem, ibidem.

10) Idem, ibidem.

11) S. REMIGIO apud AQUINO, Sto. Tomás de – “Catena Aurea”.

12) Seneca: Ep. 65.

(Revista Heraldos del Evangelio, Febrero/2008, n. 55, p. 10)

No se han encontrado comentarios